この記事は 興和株式会社 様「キャベジンコーワα顆粒」の情報を使用しています。

嗚呼、最終章のはじまり

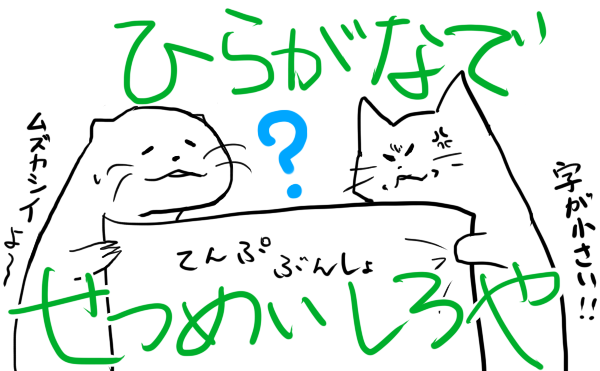

正しく使用してもらうために正しい情報を伝えることの大切さ

この話は第1章でくどくど説明しました

ジツにくどかったわ

添付文書

記載が義務付けられているもの。

目次を見るからしてマジでこんなに?

どれもこれも是非とも目にとどめておきたいバチクソ重要な情報なのに、字が小さくて網羅的なんです。

いえ、これでも最大限の努力の結果です。できる限り分かりやすく平坦な表現をしてくれているのですよ

伝える努力と読み取る努力…

双方の歩み寄りが重要だな

片方が怠ってふんぞり返るのはなんか違うね、反省

改訂年月

第1章でも触れましたが、販売後の医薬品は必要に応じて改定されます!参照

- 改定年月 いつ

- 改訂された箇所 どのへんが

ずーっと同じ医薬品使ってる人が、変更になったことに気付けるようになってるんだね

えー?使い慣れてる人がちくいち添付文書取り出して読むー?

え、だまって

ひ

記載のない医薬品は、改定のなかったものです

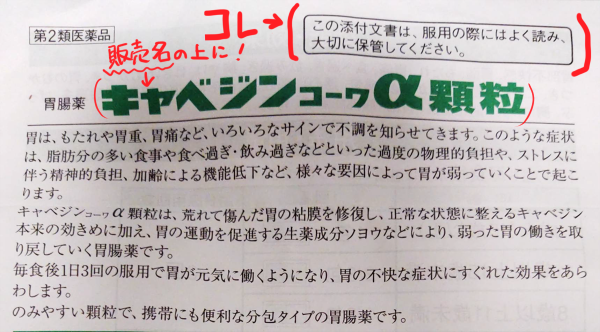

添付文書の必読および保管に関する事項

添付文書の販売名の上部に、「使用にあたって、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。」などと記載。

必ず読んで!!!!

ってアピールしないことには捨てられてしまうかも!

開封時に一回見ればオッケーってわけではありません。

使用する人によって・使用する時によって、その時の状態によって気を付けなければならない事がコロコロ変わるものです。必要な時にいつでも取り出して読むことができるように保管しましょう!

特に読んでほしい人は…

買ってきた人以外(専門家からの情報提供を受けていない人)何の情報もないままです!必ず目を通して、使用上の注意等を把握して正しく使用することが重要です。

受診する場合は…

「具合が悪いな病院に行こう…そうだ!この薬を飲んでることを先生に知らせとかないと!」等の場合は、添付文書を持って行くとめちゃんこ話が早いでしょう。必要な情報の集合体。言わなければならない事を代弁してくれます。とにかく読んで貰うことが大切です。

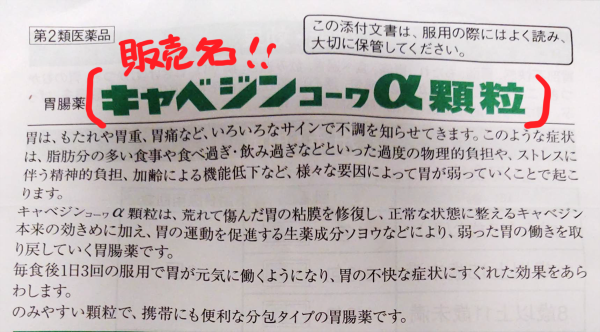

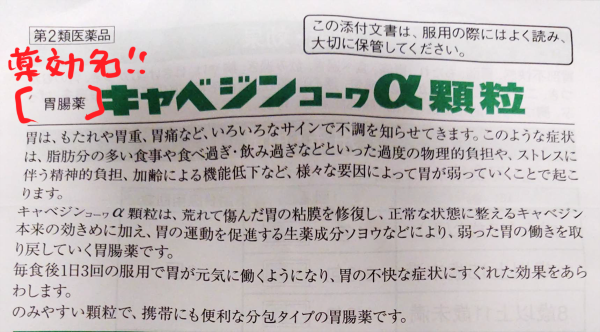

販売名、薬効名およびリスク区分(人体に直接使用しない検査薬では「販売名」および使用目的)

長げーよ

販売名・薬効名・リスク区分

商品名のこと!承認を受けた商品名です。

- 胃痛薬

- 酔い止め

- ドライアイ

- 下痢止め など

その医薬品の効き目・性質など、何に効くかの表記

「ポンポンポーンX」って名前のコレ、薬効名がないとなんの薬かワカンナイ

どれどれ

「ポンポンポーンX」…

「ドライアイに」

なるほどこれは目薬でしたか…確かに薬効名がないとなんの医薬品かさっぱりですね

「○○○胃腸薬」など、販売名に薬効名が含まれている場合は薬効名の記載は省略されることがあります。

「○○○胃腸薬(販売名)」+「胃腸薬(薬効名)」だと二重表現になっちゃうね

- 第一類医薬品

- 第二類医薬品、指定第二類医薬品

- 第三類医薬品

これらのこと

製品の特徴

その製品の概要を分かりやすく説明することを目的として記載されています

さぁ続きますよ

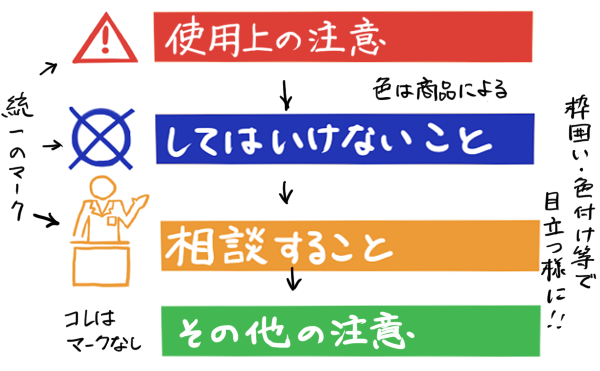

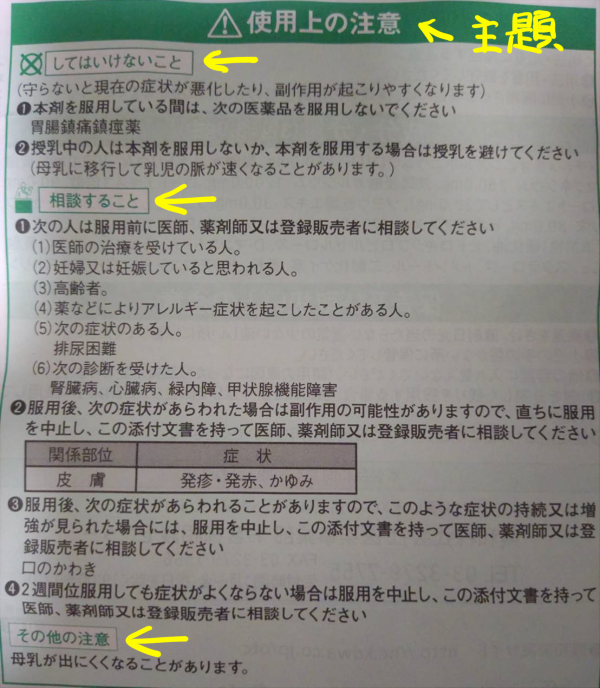

⚠使用上の注意

- してはいけないこと

- 相談すること

- その他の注意

これらは統一のマークを用います

実物はこんな感じです

小児・高齢者・妊産婦…してはいけないこと、相談することが特に多いです。

第1章の医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因に関する記事を参照してくださいね

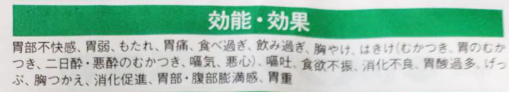

効能または効果

自ら判断できる症状、用途等が示されている。「適応症」として記載されている場合も。

効能・効果に関する注意事項がある場合は、これに続けて記載される。

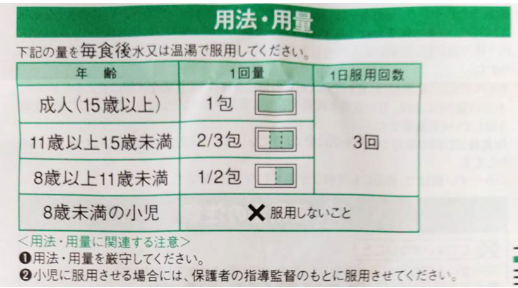

用法および用量

年齢・一回量・一日の使用回数

わかりやすく表にしてくれてる!

〇歳未満の小児など、使用に適さない年齢には「×服用させないこと」と記載

あ、なんか下のほうに注意書きがある!

- 用法容量を守ること

- 正しく使用すること

- 小児は保護者の指導監督のもと使用すること

- 剤形・形状に由来する必要な注意(錠剤は硬くて飲み込みづらい)

- 誤りやすい使用方法の指摘 など

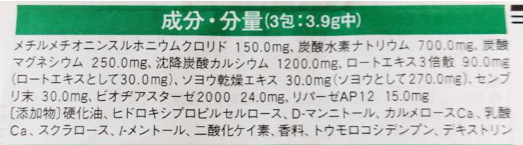

成分および分量

有効成分や添加物と、その分量の表示ですね

第3章を彷彿させる…

アレルギーの既往歴がある人は特に必要な項目です

添加物は薬効のためではなく、品質・有効性・安全性を高めるためのもの

あえて表示しているのはアレルギーの発症を避けるためです

成分が原因で尿や便が着色することがあったり、尿検査・検便に影響を与えることあったりします。その場合も成分・分量の項目に続けて注意書きがされます

薬が原因で赤いオシッコ出てビックリして気絶したことがあったわ

注意書きをちゃんと読まなかったからー

病気の予防・症状の改善につながる事項(いわゆる「養生訓」)

必須ではありませんが…

その医薬品の適用となる症状等に関連して、医薬品の使用のみに頼ることなく、日常生活上、どのようなことに心がけるべきかなど、症状の予防・改善につながる事項について一般の生活者に分かりやすく記載されていることがります。

セルフメディケーション精神にのっとり

医薬品は決して儲け主義に走っちゃいけないね

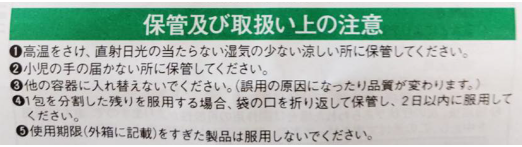

保管および取り扱い上の注意

シロップ剤→冷蔵庫での保管が望ましい

錠剤・カプセル・散剤→取り出したときに湿気を帯びるため冷蔵庫は×

枕元に置かない!手の届かない場所、いえ、そもそも目につかない場所に置くことが大切。目につくと何としてでも手に入れようとする。その想像を絶する行動力のもと、誤飲事故が多発している。

めぐすりの使いまわしはダメ!細菌を持ってた場合、感染させてしまうかも。

エアゾール製品・消毒用アルコールは燃えやすい危険物。

- 消防法

エアゾール製品や消毒用アルコール「火気厳禁」等

- 高圧ガス保安法

エアゾール製品「高温に注意」、使用ガスの名称等

容器への表示が義務付けられている(添付文書には「保管および取り扱い上の注意」として)

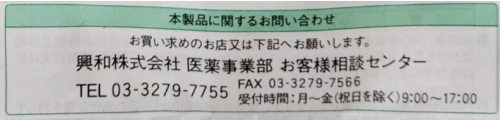

消費者相談窓口

商品に関する困りごとを相談する連絡先

製薬企業のお客様相談窓口だね

窓口担当部門の名称、電話番号、受付時間等が記載されている。

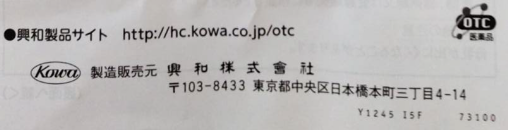

製造販売業者の名称および所在地

製造販売業の許可を受け、その医薬品について製造責任を有する製薬企業の名称及び所在地が記載されている。販売を他社に委託している場合には、販売を請け負っている販社等の名称及び所在地も併せて記載されることがある。

製造責任を持つ製造販売元・販売を請け負っている企業の所在地

責任者の家だー!

どんな豪邸かな?!

違うよ製造販売業者の所在地だよ!

…長くなってしまいましたが。

百聞は一見に如かず、是非おうちにあるお薬の添付文書を開いてみてください。

また、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページにて、添付文書の内容を確認することができます。気になる医薬品の添付文書を検索してみてください。

コメント